むし歯治療と予防について

おすすめの初診タイミングは、2歳前後です。

甘いものが習慣になる前に、ぜひ一度お越しください。

この時期から正しい習慣づくりを始めることで、

将来のむし歯のトラブルをぐんと減らすことができます。

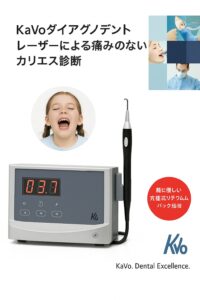

★当院では20年以上前から下のデジタル機器▶︎を活用し、長年にわたり蓄積してきたデータをもとに、「歯を削る必要があるかどうか?」を丁寧に判断しています。

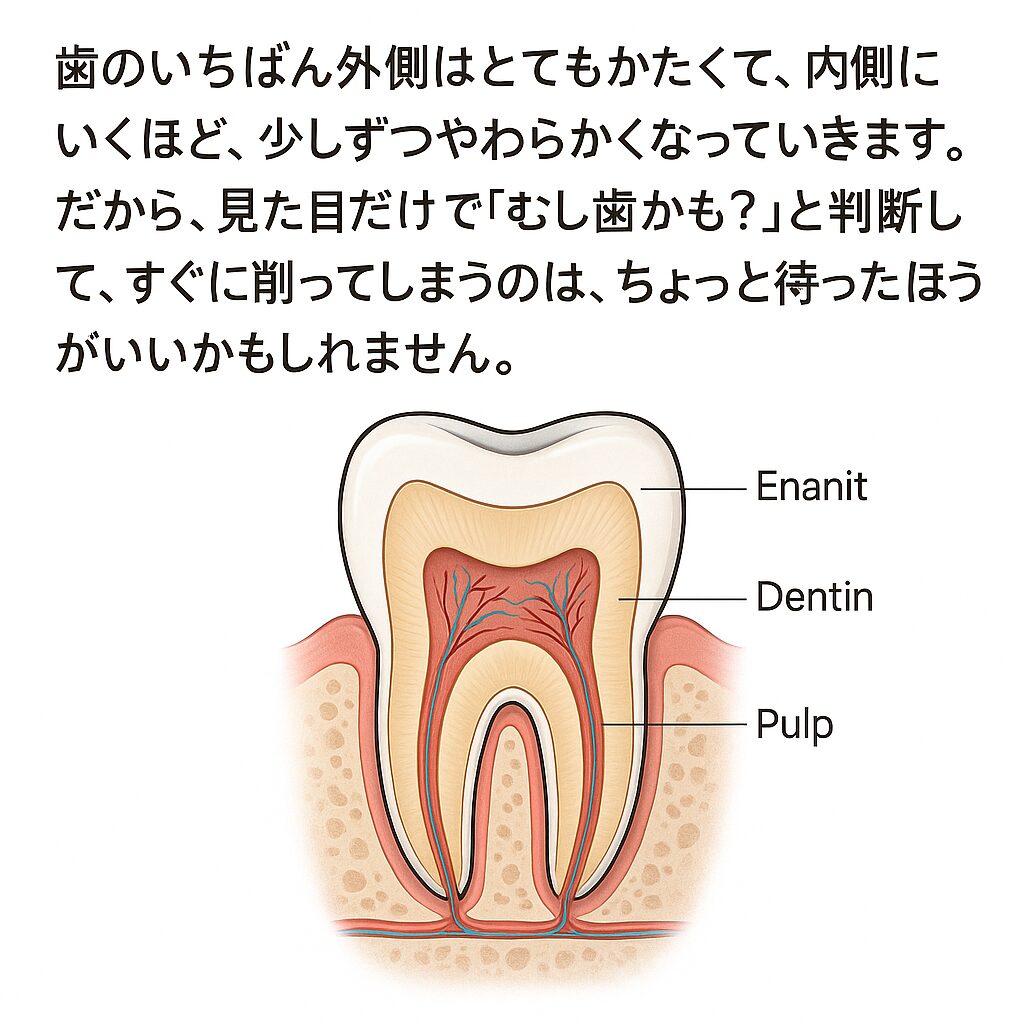

★小さなむし歯があっても、すぐに削るようなことはありません。まずはお口の中の状態をていねいにチェックして、必要かどうかをよく考えてからご説明します。

※大人の方・保護者の方の検診もご希望があればご案内できます。ご安心ください。

例外もあります

★ただし、例外もあります。むし歯が急激に進んでしまう患者様の場合▶、『砂糖をゼロにする』以外に、進行を止める手段がないケースもあります。

とはいえ、正直なところ、むし歯がある程度進行していた方の中で、本当に砂糖をゼロにできた方は、これまでにお一人しかいません。

★むし歯の進行が非常に早い場合には、歯を大きく削る処置が必要になることもあります。その際は、削った部分を人工材料で補う治療が必要になるため、当院では連携している一般歯科医院をご紹介しています。どうかあらかじめご理解ください。

2歳からのフッ素で強い歯を🦷✨

泣いてしまっているお子さまも、もちろん大丈夫です。当院では、これまで一度も受付でお断りしたことはございません。

平日の16時までにご来院いただいたお子様には、おもちゃをプレゼントしています。どうぞお気軽にお越し下さい✨

常時アンケートを実施しています

★当院では、院内でのアンケート調査を日々実施し、患者さまの声に耳を傾けながら、より良い医院づくりに努めています。

・高評価の院内アンケート結果▶

・低評価の院内アンケート結果▶

📌 3つの黄金ルール

1️⃣ 甘いものは3歳までは与えない

なぜ? 3歳までの食習慣が生涯の健康を決定づけます。砂糖は依存性があり、早期習慣化は一生の歯の健康を損ないます。国際的な研究でも、幼少期の砂糖摂取が将来のむし歯リスクを大幅に高めることが証明されています。

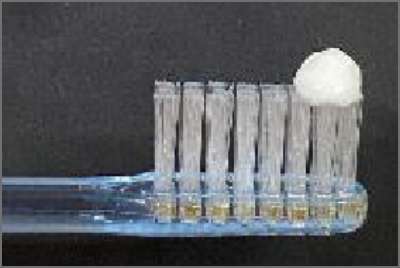

2️⃣ 高濃度フッ素で歯を強くする

なぜ? フッ素は歯のエナメル質を強化し、むし歯菌の酸による脱灰を防ぎます。さらに初期のむし歯を修復(再石灰化)する効果も科学的に証明されています。日本の主要歯科学会も推奨する最も効果的な予防法です。

3️⃣ 2歳からの定期的な歯科受診

なぜ? 専門家による早期からの定期的なケアは、小さな問題を大きくなる前に発見・対処できます。むし歯を「治療する」より「予防する」ことで、子どもの歯の健康を生涯守ることができます。

🔍 知っておくべき事実

令和の日本では5歳未満の子どもにむし歯がないのが標準です。

厚生労働省の『平成28年歯科疾患実態調査報告』によると、すでに2016年の時点で5歳未満の多くの子どもにむし歯はありませんでした。

現代でむし歯のあるお子さんは特別な対応が必要です。昔と違い、今は「むし歯のない子」が当たり前なのです。

むし歯のある子どもは、以下のどれかに該当する可能性が高いため、特別な注意と対応が必要です:

- 甘いものの摂取頻度が高い

- フッ素の適切な使用がされていない

- 遺伝的にむし歯になりやすい体質である

- 効果的な歯磨きが行われていない

目次

- 1. むし歯予防の3つの鍵(詳細)

- 2. 現代の子どものむし歯事情

- 3. 科学的歯科治療アプローチ

- 4. むし歯のリスク要因と対策

- 5. 生涯の歯の健康維持への道筋

- 6. 保護者のための実践ツール

- 7. よくある質問(FAQ)

1. むし歯予防の3つの鍵(詳細)

1.1 第一の鍵:甘いものデビューを遅らせる

科学的根拠

- 2012年『ネイチャー』誌掲載の論文「砂糖についての毒性:その真実▶」では、砂糖が体に及ぼす様々な悪影響が明確に示されています。

- 砂糖は口腔内の細菌によって分解され、酸を生成します。この酸が歯のエナメル質を溶かし、むし歯の原因となります。

- 子どもの頃に甘いものを好むようになると、その嗜好は大人になっても続く傾向があります。

具体的に何をすべきか

- ✅ 完全回避期間を設ける: 3歳までは砂糖入りのお菓子、ジュース、飲料を与えないようにする。

- ✅ 家族の協力体制: 家族全員(特に祖父母)に協力を依頼し、理由を丁寧に説明する。

- ✅ 健康的な代替品: 甘いものの代わりに、自然な甘みを含む野菜や少量の果物を提供する。

- ✅ 外食時の注意: 外食やお出かけ時にも、甘いものを与えないように準備する(おやつを持参するなど)。

- ✅ 特別な日の対応: 誕生日や特別なイベントでも、甘いものは最小限に抑え、他の楽しみ方を提案する。

砂糖の真実を理解する

- 依存性: 砂糖はアルコールやタバコと同様に依存性を持つ物質です。脳の報酬系に作用し、繰り返し摂取したくなる特性があります。

- 長期的影響: 「三つ子の魂百まで」という諺通り、幼少期の習慣は生涯にわたって影響します。甘いものを好む習慣は簡単には変えられません。

- 隠れた砂糖: 加工食品や市販の離乳食・幼児食にも砂糖が含まれている場合があります。成分表示をよく確認しましょう。

注意すべき食品と飲料

- 要注意飲料: ジュース、炭酸飲料、スポーツドリンク、フレーバー付き牛乳

- 要注意食品: 市販のお菓子、チョコレート、アイスクリーム、ケーキ、キャンディ

- 隠れた砂糖を含む食品: 市販の調味料、ソース、ヨーグルト、シリアル、パン

1.2 第二の鍵:高濃度フッ素で歯を強くする

専門家の推奨

- 2023年には日本小児歯科学会、日本歯科保存学会、日本口腔衛生学会、日本歯科医学会の主要4学会がフッ素入り歯磨きを正式推奨しています。

- 世界保健機関(WHO)も、むし歯予防の効果的な方法としてフッ素の使用を推奨しています。

フッ素の作用メカニズム

- 歯質強化: フッ素はエナメル質と反応して、酸に対する抵抗力を高めます。

- 再石灰化促進: 初期のむし歯(脱灰)部分の修復を促進します。

- 抗菌作用: 一部のむし歯菌の活動を抑制する効果もあります。

下に学会から推奨された利用方法の要点を転載します。

| 年齢 | 使用量(※1) | フッ化物濃度(※2) | 使用方法 |

|---|---|---|---|

| 歯が生えて から2歳 | 米粒程度 (1〜2mm程度)  | 900〜1000ppmF | ・フッ化物配合歯磨剤を利用した歯みがきを、就寝前を含め1日2回行う。 ・900~1000 ppmFの歯磨剤をごく少量使用する。歯みがきの後にティッシュなどで歯磨剤を軽く拭き取ってもよい。 ・歯磨剤は子どもの手が届かない所に保管する。 ・歯みがきについて歯科医師等の指導を受ける。 |

| 3~5歳 | グリーンピース程度 (5mm程度)  | 900〜1000ppmF | ・フッ化物配合歯磨剤を利用した歯みがきを、就寝前を含め1日2回行う。 ・歯みがきの後は、歯磨剤を軽くはき出す。うがいをする場合は少量の水で1回のみとする。 ・こどもが歯ブラシに適切な量の歯磨剤をつけられない場合は、保護者が歯磨剤をつける。 |

| 6歳~成人 (高齢者を含む) | 歯ブラシ全体 (1.5cm〜2cm程度)  | 1400~1500 ppmF | ・フッ化物配合歯磨剤を利用した歯みがきを、就寝前を含め1日2回行う。 ・歯みがきの後は、歯磨剤を軽くはき出す。うがいをする場合は少量の水で1回のみとする。 ・チタン製歯科材料(インプラントなど)が使用されていても、自分の歯がある場合はフッ化物配合歯磨剤を使用する。 |

・乳歯が生え始めたら、ガーゼやコットンを使っておロのケアの練習を始める。歯ブラシに慣れてきたら、歯ブラシを用いた保護者による歯みがきを開始する。

具体的に何をすべきか

- ✅ 適切な歯磨き粉の選択: 年齢に合ったフッ素濃度の歯磨き粉を選ぶ。製品パッケージに記載されているppmF(フッ素濃度)を確認する。

- ✅ 正確な量の使用: 上記の表に従った適切な量を使用する。使いすぎに注意する。

- ✅ 効果的な使用方法: 食後30分程度待ってから歯磨きをするとより効果的。特に就寝前の歯磨きは重要。

- ✅ 安全な保管: 歯磨き剤は必ず子どもの手の届かない場所に保管する。

- ✅ プロによるフッ素塗布: 歯科医院での定期的なフッ素塗布も効果的な予防法。

補足情報

- フッ素配合水の利用: 水道水フロリデーションが実施されていない日本では、家庭でのフッ素ケアが特に重要です。

- フッ素洗口: 学校や園で実施されている場合もあります。適切に行われれば効果的な予防法となります。

- 赤ちゃんの口腔ケア: 歯が生える前から、ガーゼなどで口腔内を清潔に保つ習慣をつけましょう。

1.3 第三の鍵:小児歯科での早期のチェック

理想的な歯科受診開始時期

- 最初の受診: 乳歯が生え始める頃(約6ヶ月〜1歳)、もしくは遅くとも2歳までに最初の受診を行うことが理想的です。

- 定期検診の頻度: リスクに応じて調整しますが、一般的には半年〜1年に1回の定期検診が推奨されます。

具体的に何をすべきか

- ✅ 早期開始: 歯が生え始めたら、できるだけ早く歯科医院への受診を検討する。

- ✅ 最適なタイミング: 最初の受診は平日の午前中など、子どもの機嫌が良い時間帯に計画する。

- ✅ 定期的な受診習慣: 「何もなくても」定期的な受診を習慣化する。これにより子どもも歯科医院に慣れていく。

- ✅ 専門医の選択: 可能であれば小児歯科専門医を選択する。子どもへの対応に慣れている医院を選ぶ。

- ✅ 情報共有: 子どもの食習慣や歯磨き習慣について歯科医に正直に伝える。

当院の役割と利点

- 国際基準での診断: ICDAS(国際う蝕検出評価システム)などの客観的な基準に基づく診断が可能です。

- デジタル記録: 最新のデジタル機器を用いた科学的な判断と経過観察ができます。

- 個別リスク評価: 子ども一人ひとりのリスク要因を評価します。

- 専門的なクリーニング: クリーニングで、自宅では取り切れない汚れを除去します。

- 正しい歯磨き指導: お子様に合った効果的な歯磨き方法を指導します。

歯科受診のコツと注意点

- 事前準備: 子どもに対して「痛いことはしない」などと事前に過度な説明をせず、自然な雰囲気で連れて行きましょう。

- 適切な医院選び: 子どもが怖がらないような雰囲気づくりをしている歯科医院を選びましょう。

- 親の態度: 親自身が歯科医院を怖がっていると、その不安が子どもに伝わります。リラックスした態度を心がけましょう。

- 褒めることの重要性: 受診後は、子どもの勇気や頑張りを具体的に褒めましょう。

- 記録の継続: 受診内容や歯科医からのアドバイスを記録しておくと、次回の参考になります。

2. 現代の子どものむし歯事情

2.1 日本のむし歯激減の現実

データが示す事実

- 厚生労働省の調査: 『平成28年歯科疾患実態調査報告』によれば、5歳未満の多くの子どもにむし歯はありません。

- 年代による比較: 1980年代には12歳児の一人平均むし歯数が約5本だったのに対し、現在は1本以下まで減少しています。

- 地域差: 水道水フロリデーションを実施している国々ではさらにむし歯率が低い傾向があります。

むし歯激減の理由

- フッ素利用の普及: フッ素入り歯磨き粉の一般化が最も大きな要因と考えられています。

- 保護者の意識向上: 子どもの歯の健康に対する保護者の意識が高まりました。

- 予防歯科の発展: 「治療」より「予防」を重視する歯科医療の変化が影響しています。

- 食生活の変化: 間食の量や質に対する意識が向上しています。

現代の子どものむし歯特性

- 軽症化: むし歯があっても、以前より軽症化している傾向があります。

- 進行速度の低下: 適切なフッ素利用により、むし歯の進行速度が遅くなっています。

- パターンの変化: 前歯のむし歯よりも、奥歯の咬合面(噛み合わせ面)のむし歯が多くなっています。

2.2 現代のむし歯リスク理解

個人差の実態

遺伝的要因: むし歯のなりやすさには大きな個人差があります。

唾液の質、

唾液の量

エナメル質の強さ

バイ菌が強い

元々、歯がダンプカーのように丈夫な人もいます。そんな人は無茶苦茶な食生活をしてもむし歯になりません。

しかし、普通の人の歯はダンプカーのように丈夫ではありません。軽自動車をダンプカーのように乱暴に扱えば壊れてしまいます。

- 環境要因との相互作用: 同じ環境でも、むし歯になる子とならない子がいるのは、この個人差のためです。

警告サインと高リスク者の特徴

- フッ素使用下でのむし歯発生: フッ素入り歯磨き粉を適切に使用しているのにむし歯になる場合は、特に注意が必要です。

- 兄弟間での差: 同じ家庭の兄弟でも、一人だけむし歯が多い場合は、個人のリスク要因を詳しく評価する必要があります。

- 早期発症: 3歳未満で複数のむし歯が発見される場合は、高リスク者である可能性が高いです。

リスク評価の重要性

- 早期発見の意義: 高リスク者の場合は当院のやり方では防ぐことができません。

- 継続的評価: リスクは静的なものではなく、年齢や生活環境の変化により変動します。定期的な再評価が必要です。

- 多面的アプローチ: リスクに応じた多面的な予防策(フッ素濃度の調整、受診頻度の増加など)が必要です。

3. 科学的歯科治療アプローチ

3.1 ミニマムインターベンション(最小限の介入)

現代の治療理念

- 基本的考え方: 「いきなり削るのではなく、まずは観察と再石灰化」が現代の歯科治療の基本理念です。

- 再石灰化プロセス: 再石灰化(さいせっかいか)とは、フッ素などの作用で、初期のむし歯(脱灰部分)が自然に修復される過程です。

- エビデンスの集積: 過去数十年の研究により、初期むし歯の多くは適切なケアで回復可能であることが科学的に証明されています。

従来の治療法との違い

- 昭和時代のアプローチ: 「黒い部分はとにかく削って白くする」のが一般的でした。

- 令和時代のアプローチ: 「必要最小限の介入で自然治癒力を活かす」ことを重視します。

- パラダイムシフト: この変化は単なる技術の進歩ではなく、歯科医療の根本的な考え方の転換を表しています。

ミニマムインターベンションの具体的方法

- 初期むし歯の観察: ICDAS分類のレベル1〜2程度の初期むし歯は、適切なケアで回復の可能性があります。

- フッ素による強化: 高濃度フッ素の塗布により、再石灰化を促進します。

- シーラント処置: 溝の深い歯は、シーラント(予防填塞)で保護します。

- 定期的な評価: デジタル画像等で経過を客観的に記録・評価します。

メリットと長期的視点

- 歯の寿命延長: 削る量を最小限にすることで、生涯を通じて健康な歯を維持できる可能性が高まります。

- 心理的負担軽減: 不必要な治療を避けることで、子どもの歯科恐怖症を防ぎます。

- 経済的メリット: 長期的に見れば、予防中心のアプローチは治療費の削減につながります。

- ライフサイクルでの利点: 将来的な修復物のやり直しが少なくなり、歯の健康状態の低下を防ぎます。

3.2 科学的根拠に基づいた段階的アプローチ

初期段階(予防と観察)

- 生活習慣の改善指導: 食習慣や歯磨き習慣の見直しと改善指導を行います。

- 高濃度フッ素によるケア: 定期的なフッ素塗布や家庭でのフッ素製品使用を指導します。

- 口腔衛生指導: 個人に応じた効果的な歯磨き方法を指導します。

- リスク評価: 個人のむし歯リスク要因を多角的に評価します。

観察段階(定期的モニタリング)

- 客観的記録: デジタルカメラや特殊な光を用いた撮影など、客観的な記録方法で経過を観察します。

- 定期的なチェック: リスクに応じた頻度で定期検診を行います。

- 早期発見システム: 初期むし歯の微細な変化を検出するための最新技術を活用します。

- 保護者への情報提供: 経過状況を保護者に視覚的に説明し、理解を深めます。

介入段階(必要な場合のみ)

- 最小限の介入原則: 介入が必要な場合でも、可能な限り歯質を保存します。

- 適切な処置選択: むし歯の程度や部位に応じた最適な処置を選択します。

- 治療経験の配慮: 子どもの年齢や協力度に応じた処置計画を立てます。

- 歯の神経への配慮: 歯髄(神経)を可能な限り保存する方針で治療を行います。

個別化対応の重要性

- 発達段階の考慮: 子どもの心理的・行動的発達段階に合わせた対応をします。

- 特性への配慮: 感覚過敏など特別な配慮が必要な子どもには個別の対応計画を立てます。

- 家庭環境の考慮: 家庭での実行可能性を考慮した予防プランを提案します。

- 長期的な治療計画: 乳歯期だけでなく、永久歯への移行も見据えた長期計画を立てます。

3.3 子どもに優しい治療環境

子どもへの配慮と対応法

- 無理のない対応: 無理な治療はせず、徐々に慣れてもらう「TELL・SHOW・DO」法などを用います。

- 泣いたときの対応: 泣いてしまった場合は無理に進めません。

- 進行抑制の工夫: フッ化ジアミン銀などの進行抑制剤でむし歯の進行を遅らせながら慣れてもらいます。

- 段階的なアプローチ: 最初は簡単なクリーニングや検診から始め、徐々に慣れてもらいます。

医院選びのポイント

- 小児対応の専門性: 小児歯科専門医や小児への対応経験が豊富な歯科医院を選びましょう。

- リラックス環境: 待合室や診療室の雰囲気、スタッフの対応など、子どもがリラックスできる環境を提供している医院を選びましょう。

- 保護者同伴の方針: 保護者の診療室同伴についての医院の方針を確認しましょう。

- 予防への取り組み: 予防歯科にどれだけ力を入れているかを確認しましょう。

保護者向けアドバイス

- 過度な説明を避ける: 「痛くないよ」「怖くないよ」などの言葉は、かえって不安を植え付ける可能性があります。

- ポジティブな表現: 「お口のチェック」「歯を強くする」など、ポジティブな表現を使いましょう。

- 不安の伝播: 保護者自身の歯科恐怖症や不安は子どもに伝わりやすいため、リラックスした態度を心がけましょう。

- 適切な受診タイミング: 子どもの体調や機嫌が良い時間帯を選びましょう。

- 適切な準備: 当日は食事を軽くすませ、清潔な状態で受診しましょう。

5.2 家庭での継続的予防の実践

日常の習慣づくり

- 適切なフッ素使用の継続: 年齢に応じたフッ素濃度の歯磨き剤を生涯使用します。

- 甘いものの摂取管理: 量よりも頻度の管理が重要です。間食回数を減らし、食事と一緒に摂ることで影響を最小化します。

- 効果的な歯磨き技術: 年齢や口腔状態に応じた適切な歯磨き方法を実践します。

- 補助的ケア用品の活用: デンタルフロス、歯間ブラシ、ワンタフトブラシなど、状況に応じた補助用品を活用します。

- 生活リズムの安定: 規則正しい食生活と十分な休息が唾液分泌や免疫機能の維持に貢献します。

年齢に応じた家庭ケアの変化

- 幼児期(0〜6歳): 保護者主導の仕上げ磨きと甘いものコントロール

- 学童期(6〜12歳): 自分での歯磨き習慣確立と保護者によるチェック

- 思春期(12〜18歳): 自己管理能力の向上と審美意識を活用した動機づけ

- 青年期(18〜30歳): 自立した口腔ケア習慣の確立と定期検診の維持

- 成人期以降: 年齢に応じたリスク管理と全身疾患との関連を考慮したケア

家庭での効果的な実践のコツ

- 習慣化のテクニック: 既存の習慣(例:入浴後)に口腔ケアを紐づける

- 家族での共有: 家族全員で同時に行うことで習慣化しやすくなる

- 視覚的フィードバック: 染め出し剤を定期的に使用し、磨き残しを確認する

- ポジティブな強化: 特に子どもの場合、叱るのではなく褒めることで習慣づける

- 適切な道具の選択: 年齢や口腔状態に合った歯ブラシや補助用品を選ぶ

5.3 学校検診の限界と対策

学校検診の現状と限界

- 検診の性質: 学校歯科検診は短時間で多数の児童を診るため、詳細な検査はできません。

- 診断の限界: 初期むし歯(CO)や隠れたむし歯の発見は困難です。

- 環境的制約: 照明や器具の制限があり、精密診査には適していません。

- 頻度の問題: 年1回の検診では、進行の早いむし歯を早期発見できない場合があります。

- フォローアップの課題: 「要受診」とされても実際に歯科医院を受診しない場合があります。

学校検診を補完する方法

- 定期的な歯科医院での検診: 学校検診とは別に、半年〜1年に1回の歯科医院での精密検査が重要です。

- 専門的な検査の活用: レントゲン検査や特殊な光を使った検査など、詳細な診断方法を活用します。

- 予防処置の実施: 検診だけでなく、フッ素塗布やシーラントなどの予防処置も定期的に受けます。

- 継続的な記録: 同じ歯科医院で継続して診てもらうことで、経時的な変化を捉えやすくなります。

- 学校と歯科医院の連携: 学校歯科医と主治医が連携することで、より効果的なケアが可能になります。

保護者の役割と対応

- 検診結果の正しい理解: 「むし歯なし」という結果でも、初期むし歯が見つからなかっただけの可能性があります。

- 定期検診の習慣化: 検診結果に関わらず、定期的な歯科受診を習慣にしましょう。

- ホームケアの継続: 学校検診結果が良好でも、家庭でのケアを怠らないことが重要です。

- 子どもへの説明: 学校検診の限界を適切に子どもに説明し、定期的な歯科受診の重要性を理解させます。

- 積極的な情報収集: 学校歯科医や担任からの情報も積極的に収集しましょう。

6. 保護者のための実践ツール

6.1 甘いもの管理チェックリスト

家庭環境の整備

- □ 家族全員に甘いものを控える理由を丁寧に説明した

- □ 冷蔵庫・食品棚から不必要な甘いものを排除した

- □ 祖父母を含む親族に協力を依頼し、理解を得た

- □ 子どもが頻繁に行く場所(祖父母宅など)での対応も統一した

- □ 家族全員が協力して取り組む体制を整えた

代替品と対策の準備

- □ 甘いものの代わりになる健康的なおやつを用意した(例:無糖ヨーグルト、季節の果物)

- □ 特別な日の甘いものルールを事前に決めた(誕生日など限定日のみ)

- □ 外出時の水筒や持参用おやつを準備した

- □ 友達の家や外食時の対応についても子どもと話し合った

- □ 緊急時の対応(お祝いの場での提供など)のルールを決めた

日常的な実践項目

- □ 甘いものは食後のデザートとして一緒に食べる(単独での間食を避ける)

- □ 飲み物は水かお茶を基本とし、ジュースは特別な日のみにする

- □ 食事と食事の間は最低2時間空ける(唾液による修復時間の確保)

- □ 甘いものを食べた後は水で口をすすぐか歯を磨く

- □ 「ご褒美」として甘いものを使わないようにする

定期的な見直し項目

- □ 1週間の食事内容を記録し、砂糖摂取状況を確認する(月1回程度)

- □ 家族会議で甘いもの管理の現状と課題を話し合う

- □ 子どもの成長に合わせてルールを見直す

- □ 歯科検診の結果をふまえて対策を調整する

- □ 祖父母など協力者への感謝と状況共有を定期的に行う

7. よくある質問(FAQ)

Q1: フッ素は本当に安全ですか?

A: はい、適切な濃度と使用方法であれば安全です。日本の主要4学会も使用を推奨しています。フッ素は天然のミネラルであり、世界中で60年以上にわたって使用されてきた実績があります。誤った使用(大量摂取など)を避ければ問題ありません。ただし、指示通りの量を使用し、子どもが大量に飲み込まないよう注意することが重要です。また、歯磨き剤は子どもの手の届かない場所に保管してください。

Q2: 子どもが甘いものを欲しがって泣く場合はどうすればいいですか?

A: 最初は難しいかもしれませんが、一貫性を持って対応することが重要です。以下の対策が効果的です:

- 甘いものの代わりに果物など自然な甘みのあるものを少量与える

- おもちゃや外遊びなど、注意をそらす活動に誘導する

- 「いつ」「どのくらい」甘いものを食べられるかのルールを明確にする(例:土曜日の午後のみなど)

- 他の家族メンバー(特に祖父母)とも対応を統一する

- 子どもの前では甘いものを食べないようにする(大人の姿を見て学ぶため)

泣いても譲らず、数日間一貫して対応すると、多くの場合、子どもは新しいルールに適応します。

Q3: フッ素入り歯磨き粉でうがいはした方がいいですか?

A: 年齢によって異なります。基本的には、フッ素の効果を最大化するために、うがいは最小限にすることが推奨されています:

- 2歳までの幼児: 磨いた後、軽く口を拭き取る程度にし、大量の水でのうがいはしない

- 3〜5歳の子ども: 軽くはき出す程度にし、水でのうがいは少量で1回のみ

- 6歳以上: 少量の水で1回だけうがいをする

大量の水でのうがいや何度も繰り返すうがいは、フッ素の効果を減少させてしまいます。また、就寝前の歯磨き後は特にうがいを最小限にすることで、一晩中フッ素が作用する時間が確保できます。

Q4: 学校の検診で「むし歯なし」と言われましたが、それでも歯科受診は必要ですか?

A: はい、必要です。学校検診は簡易的なもので、初期むし歯の発見は難しい場合があります。また、学校検診では見えない部分(歯と歯の間など)のむし歯や、レントゲンでしか発見できない深部のむし歯を見逃す可能性があります。定期的な歯科医院での検診により、以下のメリットがあります:

- より詳細な検査(レントゲン、特殊光源など)による初期むし歯の発見

- 歯並びや顎の発育の評価

- フッ素塗布などの予防処置の実施

- プロによる歯のクリーニング

- 個別の口腔ケア指導

学校検診と歯科医院での定期検診は、互いに補完し合うものと考えましょう。

Q5: すでに子どもが甘いものが好きになってしまいました。今からでも遅くないですか?

A: 今からでも決して遅くありません。甘いものの嗜好は修正可能です。以下のステップで徐々に改善していきましょう:

- 段階的アプローチ: 急に全て禁止するのではなく、徐々に量と頻度を減らしていく

- 置き換え戦略: 甘いお菓子を自然な甘みの果物や無糖ヨーグルトなどに置き換える

- 時間限定: 甘いものを食べる時間を食後のデザートの時間に限定する

- 水分補給の見直し: ジュースや甘い飲料を水やお茶に置き換える

- 家族全体での取り組み: 家族全員が同じルールで取り組むことで子どもも受け入れやすくなる

同時に、フッ素入り歯磨き粉の使用と定期的な歯科受診も開始しましょう。これらの予防策により、甘いものを完全にやめなくても、むし歯リスクを大幅に低減できます。

Q6: 歯磨きを嫌がる子どもにどう対応すべきですか?

A: 歯磨きを嫌がるのは珍しいことではありません。以下の工夫で楽しく習慣づけることができます:

- 遊び感覚で行う: 歯磨き中に歌を歌ったり、ぬいぐるみの歯も一緒に磨いたりする

- 選択権を与える: 歯ブラシの色や歯磨き粉の味を子どもに選ばせる

- モデリング: 親も一緒に歯を磨いて見せる

- タイマーの活用: 2分間の砂時計やタイマーを使って、楽しく時間を意識させる

- スモールステップ: 最初は短時間から始め、徐々に時間を延ばしていく

- ご褒美チャート: 歯磨きができた日にシールを貼るチャートを作り、達成感を味わわせる

- ポジティブな声かけ: 「痛くないよ」ではなく「歯がピカピカになるね」など前向きな言葉を使う

強制すると嫌悪感が強まるため、楽しさを重視しましょう。どうしても困難な場合は、歯科医師に相談して適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

Q7: 乳歯のむし歯は放っておいても大丈夫ですか?

A: いいえ、乳歯のむし歯も適切に対処する必要があります。以下の理由から、乳歯のむし歯も軽視すべきではありません:

- 痛みや感染の原因: 進行したむし歯は痛みや感染を引き起こし、子どもの体調や生活の質に影響します。

- 永久歯への影響: 乳歯の根の下には永久歯の芽があり、乳歯の感染が永久歯の発育に悪影響を及ぼす可能性があります。

- 早期脱落のリスク: むし歯で乳歯が早期に抜けると、永久歯の生える位置がずれ、歯並びに問題が生じることがあります。

- 食習慣への影響: むし歯による痛みで片側だけで噛む癖がつくと、顎の発達に影響することがあります。

- 心理的影響: 歯の痛みや外見の変化は、子どもの心理面や社会性にも影響します。

適切な治療や予防措置で乳歯を健康に保つことは、永久歯の健康な発育のためにも重要です。

Q8: 子どもの歯磨き粉はいつから使用すべきですか?

A: 歯磨き粉の使用開始時期は以下のように推奨されています:

- 最初の歯が生えてから: 歯が生え始めたら(通常6ヶ月頃から)、フッ素入りの歯磨き粉を使用開始できます。

- 使用量: 最初は米粒大(ごく少量)から始め、3歳頃からグリーンピース大に増やします。

- フッ素濃度: 2歳までは900〜1000ppmF、3歳以降も同濃度を継続し、6歳以降に1400〜1500ppmFに切り替えます。

- 注意点: 歯磨き粉は子どもが遊びで食べたりしないよう、大人が管理し、適量を歯ブラシにつけてあげましょう。

なお、歯磨き粉を使う前から、ガーゼや指歯ブラシでの口腔清掃は始められます。歯が生える前から口腔内を清潔に保つ習慣をつけておくと、後の歯磨き習慣にもつながります。

Q9: シーラントとは何ですか?必要ですか?

A: シーラント(予防填塞)は、奥歯の溝を専用の樹脂で埋めて封鎖し、むし歯を予防する処置です。

- 目的: 歯ブラシの毛先が届きにくい奥歯の複雑な溝をコーティングして、食べかすや細菌の侵入を防ぎます。

- 対象となる歯: 主に第一大臼歯(6歳臼歯)や第二大臼歯(12歳臼歯)などの奥歯に行います。

- 処置のタイミング: 歯が生えて間もない時期(汚れが溜まり始める前)が最適です。

- 効果の持続期間: 適切に施術されれば数年間持続しますが、定期的なチェックが必要です。

- 必要性: 特に溝の深い歯や、むし歯リスクの高いお子さんには推奨されます。

シーラントはフッ素とともに効果的なむし歯予防法の一つで、特に奥歯の咬合面(噛み合わせ面)のむし歯予防に有効です。費用対効果に優れた予防法と言えます。

Q10: 子どものキシリトールガムは効果がありますか?

A: はい、適切に使用すれば効果があります。キシリトールガムの効果と使用法は以下の通りです:

- むし歯予防効果: キシリトールはむし歯菌が利用できない糖アルコールで、むし歯菌の活動を抑制し、再石灰化を促進します。

- 効果的な使用方法: 食後に100%キシリトール(または高配合)のガムを5〜10分間噛むことが推奨されます。

- 1日の使用量: 研究では1日5〜6gのキシリトール(ガム5〜6粒程度)が効果的とされています。

- 使用開始年齢: 誤飲の危険がないよう、通常4歳頃から(飲み込まずにガムを噛める年齢から)使用を開始します。

- 補完的な役割: キシリトールガムは歯磨きやフッ素の代わりにはならず、あくまで補助的な予防法です。

ただし、キシリトールだけに頼らず、適切な歯磨きとフッ素の使用、定期的な歯科検診を併せて行うことが重要です。また、乳幼児には誤飲の危険があるため注意が必要です。

最後に

子どもの歯の健康は、生涯の健康と幸福の礎となります。この総合ガイドで紹介した内容を実践することで、お子さまのむし歯リスクを大幅に減らし、健やかな成長をサポートすることができます。

3つの黄金ルールを最優先に実践しましょう:

- 甘いものは3歳までは与えない

- これは最も効果的なむし歯予防策であり、将来の食習慣にも良い影響を与えます

- 高濃度フッ素で歯を強くする

- 年齢に合った適切なフッ素使用は、科学的に証明された予防法です

- 2歳からの定期的な歯科受診

- 早期からの専門家によるケアで、小さな問題を大きくなる前に対処できます

このシンプルな3つのルールが、お子さまの生涯の歯の健康を支える基盤となります。むし歯予防は単に歯の問題ではなく、全身の健康、自己肯定感、社会性など、お子さまの人生全体に関わる重要な取り組みです。

令和の時代、むし歯のない子どもたちが増えています。あなたのお子さまもその一人となるよう、今日から実践を始めましょう。予防に勝る治療はありません。

健やかな笑顔で、お子さまの未来が輝きますように。