むし歯になりやすい患者様(High caries risk patients)とむし歯になりにくい患者様(Low caries risk patients)では、対策は全く異なります。

ここでは、むし歯になりにくい患者様についてお話します。

むし歯になりやすい方(High caries risk)はこちら▶

むし歯予防の3つの大切なルール

①. 2歳からは定期的に歯医者さんへ行こう

どうして大切? 歯医者さんは特別な道具で、自分では見つけられない小さな問題を早く見つけることができます。「むし歯になってから治す」より「むし歯にならないように守る」方が大事です。

初めて行くときは機嫌のいい時間帯に予約しよう。歯医者さんに行ったあとは、勇気を出して頑張ったことをたくさん褒めてもらおう!

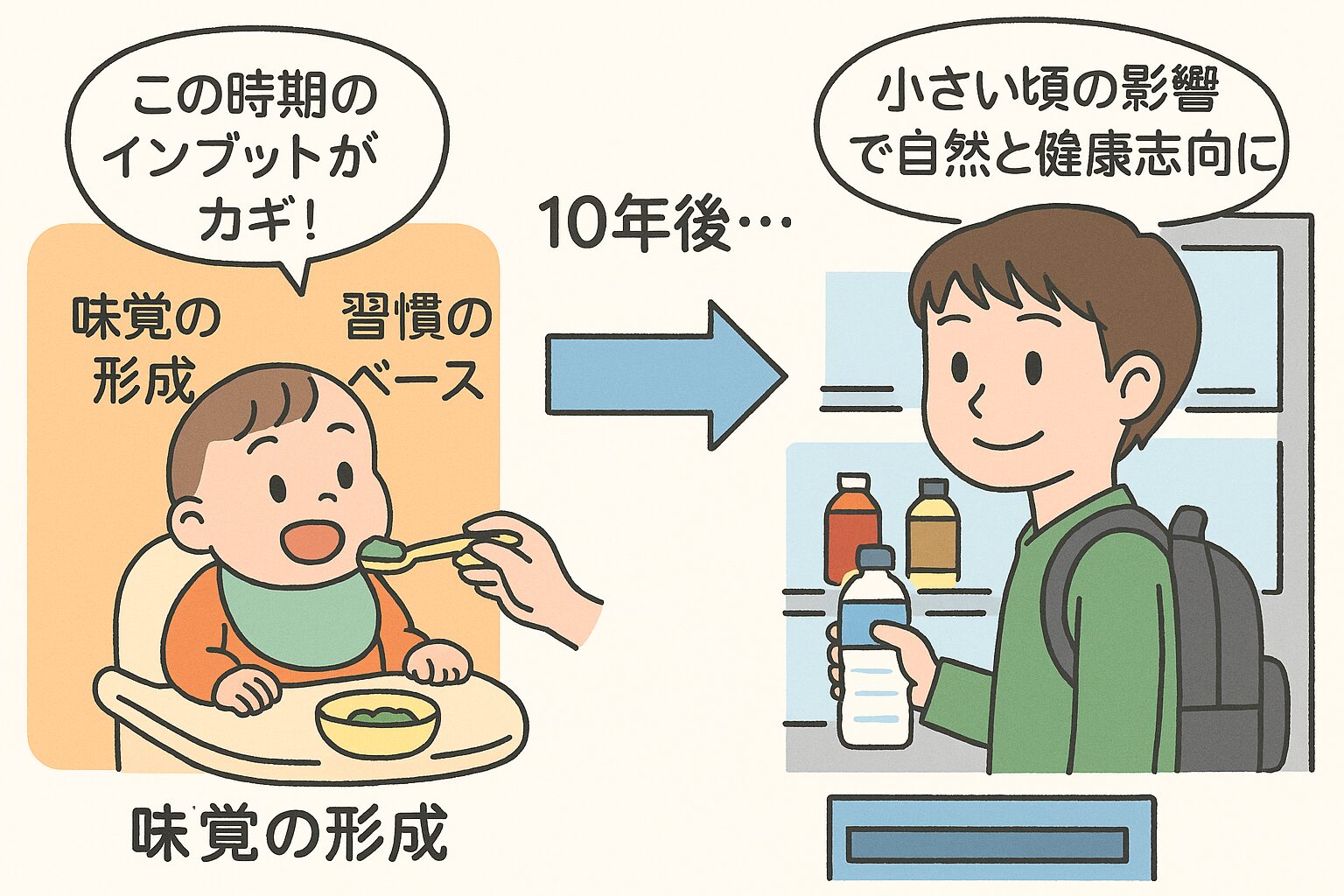

②. 甘いものは3歳までがまん

どうして大切? 小さいときの食べ物の習慣は、大きくなってからの体の健康を決めます。砂糖はやめられなくなりやすく、早くから甘いものを食べる習慣をつけると、ずっと歯の健康に悪い影響が出ます。研究でも、小さいときに砂糖をたくさん食べると、将来むし歯になりやすいことがわかっています。

甘いジュース、お菓子、チョコレートに気をつけよう。調味料やヨーグルト、パンにも砂糖が隠れていることがあるから、ラベルをチェックしよう!

一流メディカルスクール教授が「砂糖は毒だ」と断言する理由 | 果糖中毒 | ダイヤモンド・オンライン

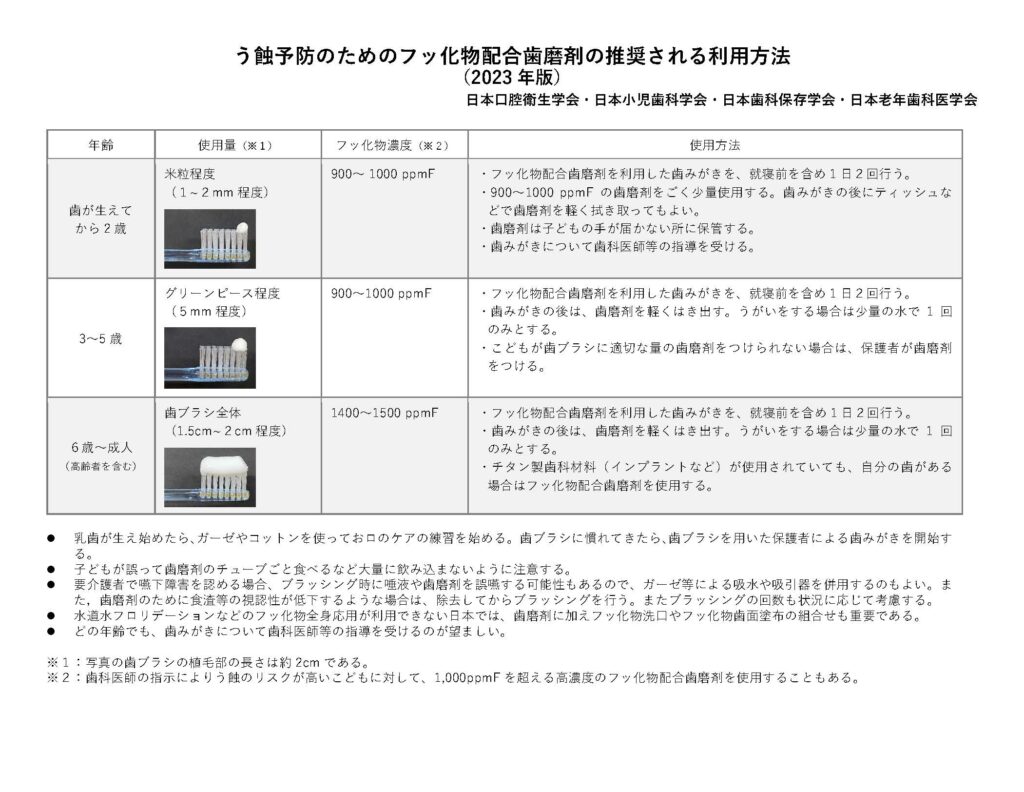

③. フッ素入りの歯磨き粉で歯を強くする

どうして大切? フッ素は歯の表面を強くして、むし歯菌が出す酸から歯を守ります。始まったばかりの小さなむし歯を修復する力もあります。歯医者さんの先生たちも、フッ素入りの歯磨き粉を使うことをすすめています。

歯が生えてから2歳まで:米粒くらいの少しだけ

3〜5歳:グリーンピースくらいの量

6歳から大人:歯ブラシ全体につける量

年齢によって使う量が違うよ:

歯磨きのあとはたくさん水ですすがないで、少しだけにしよう。そうするとフッ素が長く歯に働きかけられるよ。

今どきの子どものむし歯事情

今の日本では、5歳より小さい子どもの多くはむし歯がありません。昔は12歳の子どもは平均5本もむし歯があったけど、今は1本以下になっています。これはフッ素入りの歯磨き粉が広まったり、保護者が子どもの歯の健康に気をつけるようになったからです。

今の時代にむし歯がある子どもは、たいていこんな理由があります:

甘いものをよく食べている(何回食べるかが問題)

フッ素入りの歯磨き粉を正しく使っていない

生まれつきむし歯になりやすい体質(歯症が悪い)

上手に歯磨きができていない

むし歯予防の実践方法

甘いものとのつきあい方

3歳までは砂糖入りのお菓子やジュースを与えない

おじいちゃんおばあちゃんにも協力してもらう

甘いものの代わりに果物や野菜を食べる

お出かけのときは水や無糖のおやつを持っていく

甘いものを「ごほうび」に使わない

お誕生日などの特別な日でも甘いものは少しだけに

甘いものは食事のあとのデザートとして食べる

歯磨き粉の正しい使い方

歯が生えてから2歳:米粒くらい、磨いたあと軽く拭き取る

3〜5歳:グリーンピースくらい、磨いたあと軽くはき出す、うがいは少しだけ

6歳から:歯ブラシ全体、磨いたあと軽くはき出す、うがいは少しだけ

【年齢別の使い方】

- 歯が生えてから2歳:米粒くらい、磨いたあと軽く拭き取る

- 3〜5歳:グリーンピースくらい、磨いたあと軽くはき出す、うがいは少しだけ

- 6歳から:歯ブラシ全体、磨いたあと軽くはき出す、うがいは少しだけ

歯磨き粉は子どもが勝手に食べないよう、手の届かない場所に置こう。 歯医者さんでするフッ素塗りも効果的だよ。

歯医者さんでのケア

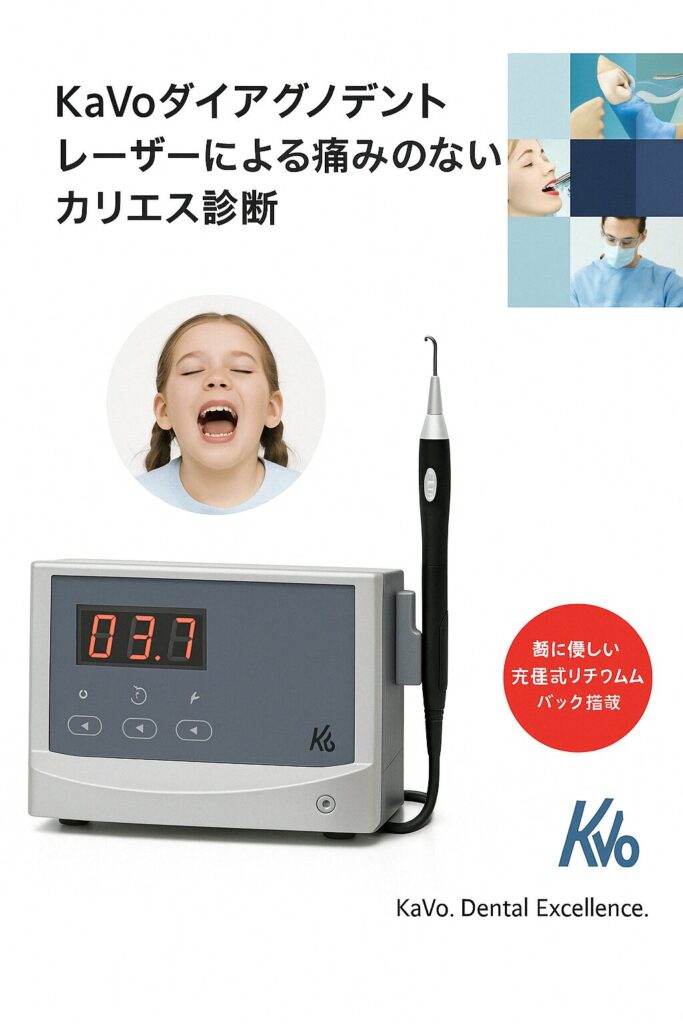

特別な機械で小さなむし歯も見つけられる

上手な歯磨きの方法を教えてくれる

定期的に歯の汚れをきれいに取ってくれる

あなたの歯に合った予防方法を教えてくれる

小さな問題を早く見つけて対処できる

最新の歯医者さんの治療

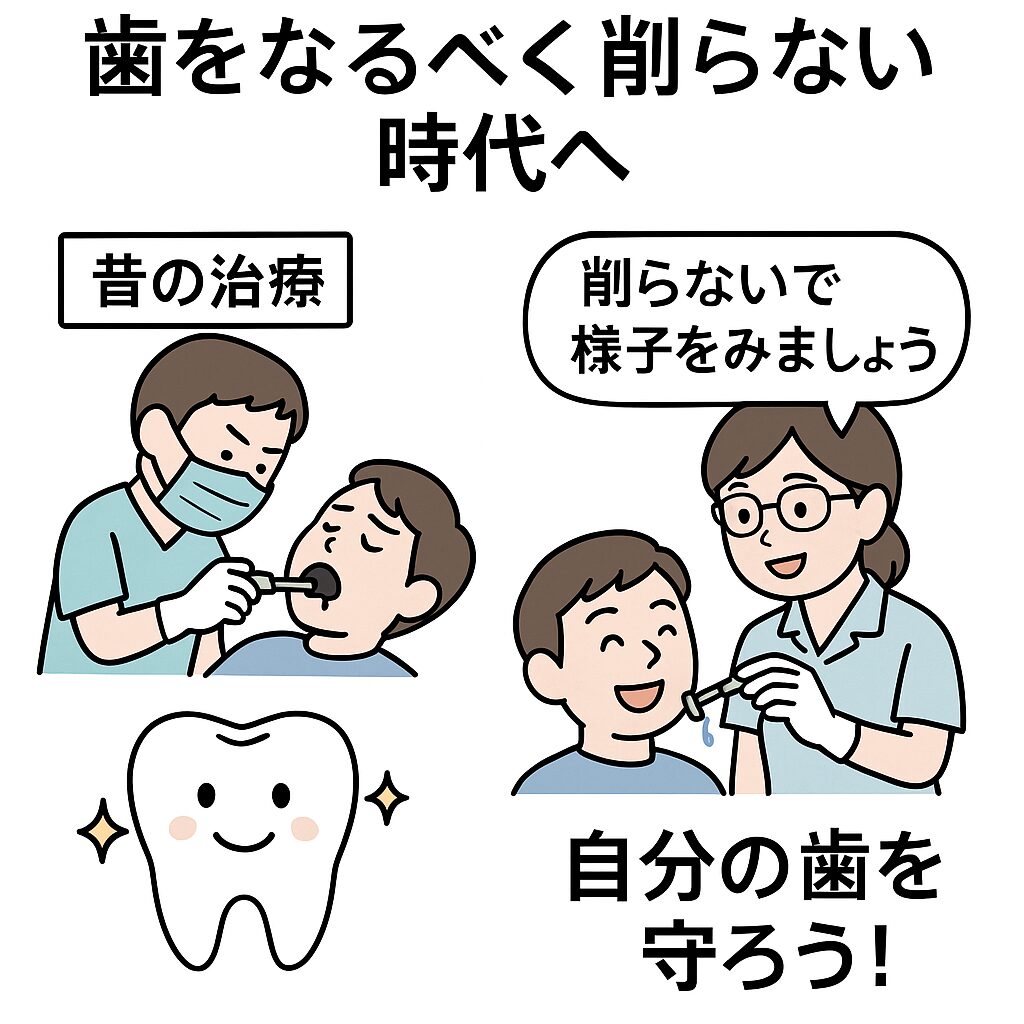

むやみに削らない考え方

最近の歯医者さんは「むやみに歯を削らない」考え方になっています。小さなむし歯は、歯を削らなくてもフッ素などを使って自然に治ることが多いからです。これによって、歯を長持ちさせることができます。昔は「黒いところは全部削って白くする」という考え方でしたが、今は「なるべく歯を削らずに、身体が治す力を助ける」という考え方に変わっています。

子どもに優しい治療

無理強いせず、少しずつ慣れさせてくれる

怖がらないよう工夫してくれる

泣いたときは無理に進めない

子どもが理解できる言葉で説明してくれる

家庭でできるむし歯予防

毎日のケアのコツ

年齢に合ったフッ素入り歯磨き粉を使う

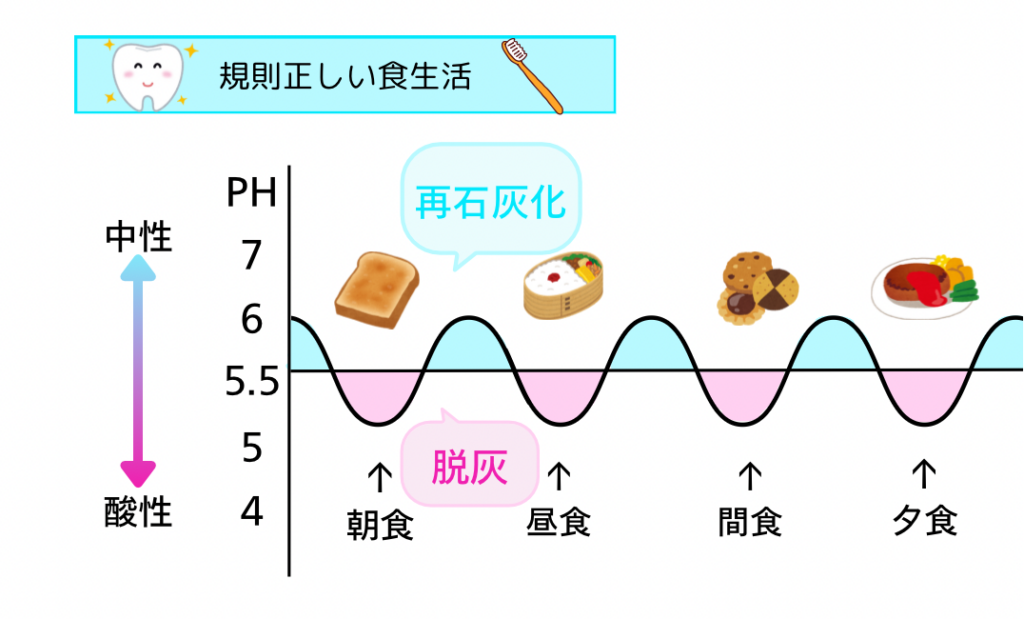

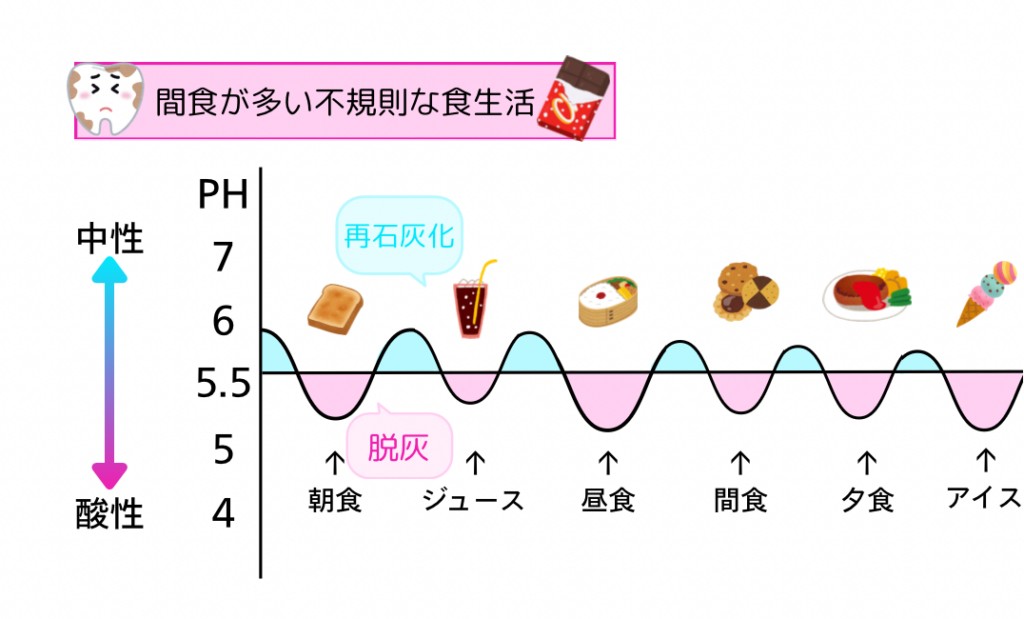

甘いものを食べる回数を減らす(量より回数が大事)

飲み物は水やお茶を基本にする(ジュースは特別な日だけ)

食事と食事の間は最低2時間あける(唾液が歯を修復する時間)

甘いものを食べたら、水で口をすすぐか歯を磨く

規則正しい生活で体の免疫力を高める

年齢に合わせたケア

- 小さい子(0〜6歳):親が仕上げ磨きをする、甘いものは控える

- 小学生(6〜12歳):自分で磨く習慣をつけるが、親もチェックする

- 中高生(12〜18歳):自分で管理する力をつける

- それ以降:一生続ける歯のケア習慣を身につける

学校検診だけでは足りない理由

学校の歯科検診は:

- 短い時間で多くの子を診るから詳しく調べられない

- 特別な機械がないから見逃すむし歯もある

- 年に1回だけだから進行の早いむし歯に気づけないこともある

だから、学校検診とは別に歯医者さんに定期的に行くことが大切! 歯医者さんではレントゲンや特別な光を使った検査ができるよ。

よくある質問とその答え

Q1: フッ素は安全なの?

A: 正しく使えば安全です。歯医者さんの先生たちも推奨していて、世界中で60年以上使われています。指示どおりの量を使い、大量に飲み込まないように注意しましょう。

Q2: 子どもが甘いものをほしがって泣くときはどうする?

A: 一貫した対応が大切です。果物など自然な甘みのものを代わりに与えたり、遊びに誘って気をそらしたりしましょう。「いつ」「どのくらい」食べられるかの明確なルールを決めて、家族みんなで同じ対応をします。数日間続ければ、子どもは新しいルールに慣れていきます。

Q3: 歯磨き粉を使ったあとのうがいは?

A: うがいは少なめにするのがコツです。2歳まで:軽く口を拭く程度。3〜5歳:軽くはき出し、少量の水で1回だけうがい。6歳以上:少量の水で1回だけうがい。たくさんうがいすると、フッ素の効果が減ってしまいます。

Q4: 学校検診で「むし歯なし」でも歯医者に行った方がいい?

A: はい、行った方がいいです。学校検診は簡単な検査なので、小さなむし歯や歯と歯の間のむし歯を見逃すことがあります。歯医者さんでは詳しい検査、予防処置、クリーニング、個別の歯磨き指導が受けられます。

Q5: すでに甘いものが好きになった子はどうする?

A: 今からでも遅くありません。少しずつ量と回数を減らし、お菓子を果物に置き換え、甘いものは食後だけにし、ジュースを水やお茶に変えていきましょう。同時にフッ素歯磨き粉の使用と定期的な歯医者さん通いを始めれば、むし歯のリスクをかなり減らせます。

Q6: 歯磨きを嫌がる子にはどうする?

A: 歯磨きを楽しい遊びにしましょう。歌を歌いながら磨いたり、ぬいぐるみと一緒に磨いたり、歯ブラシを子どもに選ばせたり、親も一緒に磨いて見せたり、タイマーを使ったりするといいです。歯磨きシールチャートを作って達成感を味わわせるのも効果的です。「痛くないよ」ではなく「歯がピカピカになるね」といった前向きな言葉を使いましょう。

Q7: 乳歯のむし歯はほっておいていい?

A: いいえ、乳歯のむし歯もきちんと治療する必要があります。乳歯のむし歯は痛みや感染を起こすことがあり、下から生えてくる永久歯にも影響します。むし歯で乳歯が早く抜けると、永久歯の生える位置がずれて歯並びが悪くなることもあります。

Q8: 子どもの歯磨き粉はいつから使う?

A: 最初の歯が生えたとき(だいたい6ヶ月頃)から使い始められます。最初は米粒くらい、3歳頃からグリーンピースくらいの量を使います。子どもが遊びで食べないよう大人が管理して、正しい量を歯ブラシにつけてあげましょう。

Q9: シーラントって何?必要?

A: シーラントは奥歯の溝を特別な樹脂で埋めてむし歯を防ぐ処置です。歯ブラシが届きにくい奥歯の複雑な溝を保護します。6歳臼歯や12歳臼歯など、奥歯が生えてすぐにするのが効果的です。特に溝が深い歯やむし歯になりやすい子には有効な予防法です。

Q10: キシリトールガムは効果ある?

A: 正しく使えば効果があります。キシリトールはむし歯菌が使えない成分で、むし歯菌の活動を抑えます。食後に100%キシリトールガムを5〜10分間噛むと効果的です。ただし、飲み込む心配がないよう4歳頃から始め、あくまで歯磨きやフッ素の補助として使いましょう。

最後に

歯の健康は体全体の健康につながります。3つの大切なルール(3歳まで甘いものをがまんする、フッ素で歯を強くする、定期的に歯医者さんに行く)を守ることで、むし歯にならず健康な歯を保つことができます。むし歯のない笑顔で、楽しく元気に過ごしましょう!