小児歯科|むし歯リスクに合わせた予防と診療の考え方

お子さまの歯ならびや成長について、より丁寧に学びたい方へ。

成長の段階に合わせた診断と予防の考え方を、関連ページで詳しくまとめています。

昔と今でこんなに違う!現代の子どものむし歯事情

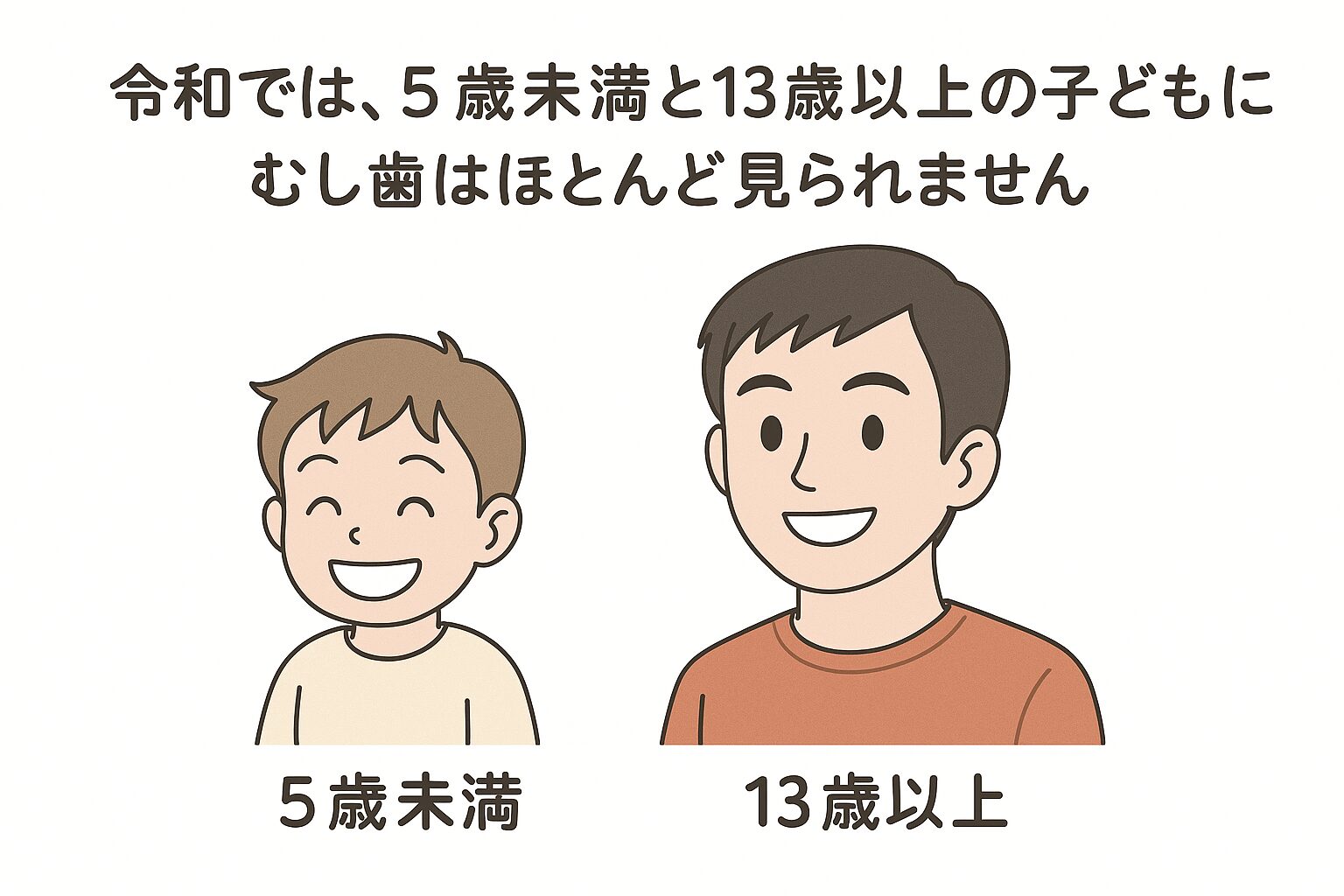

★「厚生労働省の最新データ(2022年)によると、5歳未満のお子さまのむし歯は大きく減少しています。」

【厚労省データ】令和の子どもたちのむし歯はどう変わった?

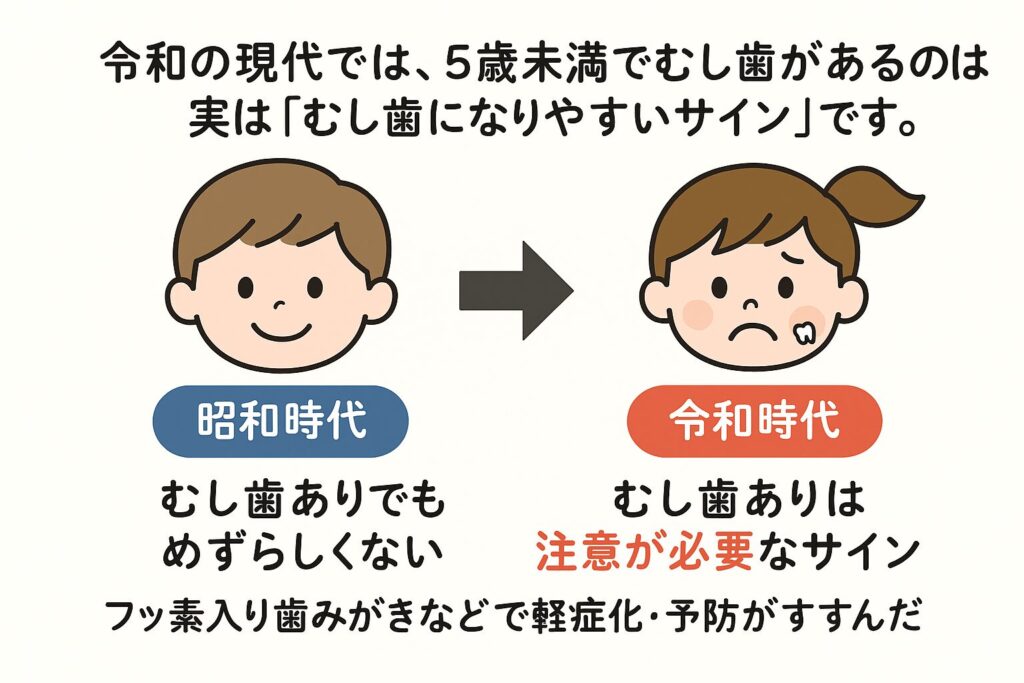

むし歯のないお子さまが増えている現代だからこそ、もしも幼いうちにむし歯が見つかった場合は、それはお子さまの生活習慣や身体の状態を見直すための大切なサインだと考えています。

※この先は「むし歯ができにくい子」に向けた内容です

むし歯ゼロを目指す3つの鍵|予防のプロが教える知識

比較的むし歯になりにくい方にご注意いただきたいことは以下の3つだけです。

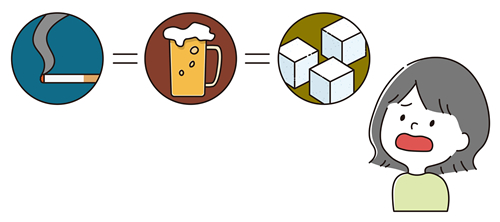

【第1の鍵】 甘いものデビューを遅らせるほど◎

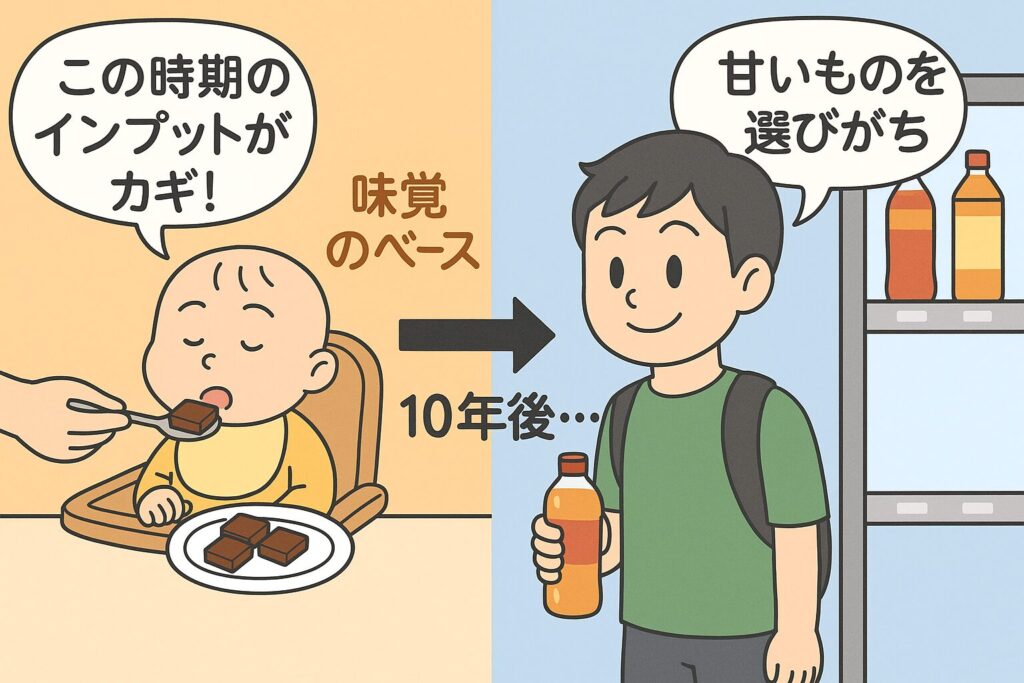

中高生になると、お子様自身で飲食物を選ぶようになりますが、実は“3歳までの経験”がその選択に大きく影響しています。

甘いものを摂りすぎない習慣を身につけるには、中高生になってから注意するのではなく、2歳前後から「甘いもの好き」にしない工夫が決定的に重要です。

★2012年に「砂糖についての毒性:その真実」という論文が『ネイチャー』という英国の自然科学雑誌に掲載されました。▶

この論文は、砂糖が持つ中毒性と、健康への深刻な影響を『毒』という強い言葉で警告しています。

砂糖は、実は身体にとって“毒”ともいえる存在です。

けれど、この事実はまだあまり知られていません。

★「三つ子の魂 百まで」――

このことわざが示す通り、3歳までに身についた食の習慣は、一生を左右するほどの影響力があります。

だからこそ、小さなうちから「甘いものとの付き合い方」を大切にしてあげたいのです。

「3歳までは甘いおやつはガマン。これが将来のお口の健康につながります。

砂糖には強い依存性があります。

私たち大人も、子どもの頃から甘いものを口にするのが当たり前の時代を生きてきました。そのため、砂糖が持つ影響に気づきにくい側面があるのかもしれません。

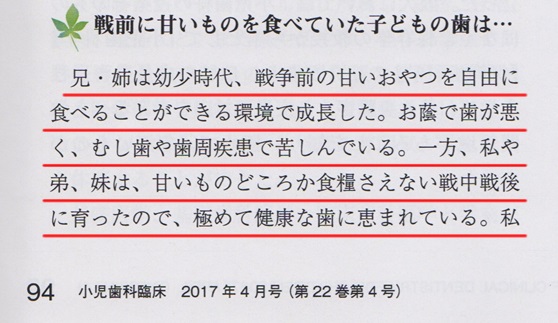

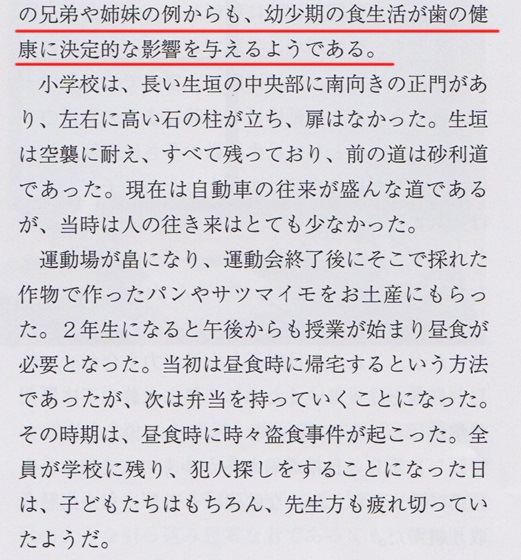

★私がここまで砂糖の弊害についてお伝えしているのは、

大阪大学歯学部 小児歯科学講座 名誉教授・祖父江鎭雄先生がこう語っておられたからです。

▼下記の文章をご覧ください。

さて、「子供にお酒を与える事は禁止されています。なぜでしょう?」

「その理由:身体に害であるだけでなく、依存性があるからです。」

たとえば――

小さい頃から飲酒の習慣がついてしまい、

お子様が「今日はビール、次の日はワイン、その次の日は日本酒」といった毎日を過ごしていたら、どう思われますか?

きっと多くの方が、「それは異常だ」と感じるはずです。

でも実は、砂糖に関してはそれと同じようなことが、日常的に“当たり前”として起こっているのです。

アルコール依存症が広く知られているように、砂糖にも強い依存性があり、お子さまの将来の健康に影響を与える可能性があります。

砂糖は、タバコのように「他人に迷惑をかける」わけではないため、社会的には容認されがちです。

しかし実際には、過剰な砂糖摂取は健康に大きな影響を与えることがわかってきています。

★アメリカでは、砂糖を含まない『100%ジュース』についても摂取を控えるよう意識する保護者の方が増えています。 ▶

大阪大学歯学部小児歯科学講座名誉教授の大嶋隆先生の文章です。

昭和の時代には、子どものむし歯は当たり前のように見られました。しかし、令和の今ではむし歯のない子どもがほとんどです。

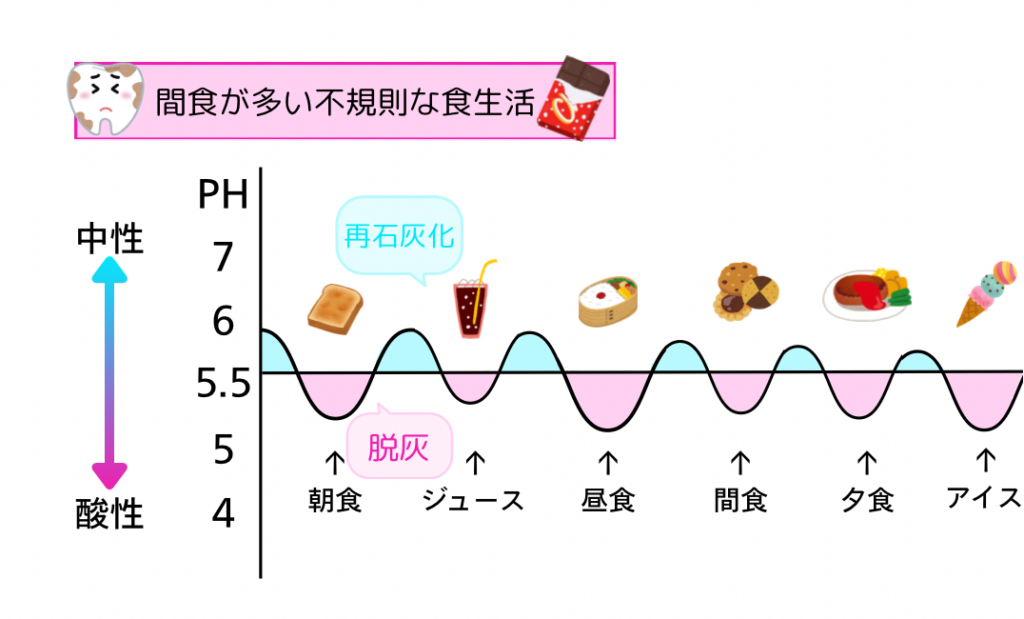

おやつを頻繁に食べる生活では、むし歯の予防が難しくなることがあります。この時代の変化を踏まえ、お孫さまの将来の健康のためにも、甘いおやつの与え方について見直していただけると幸いです。

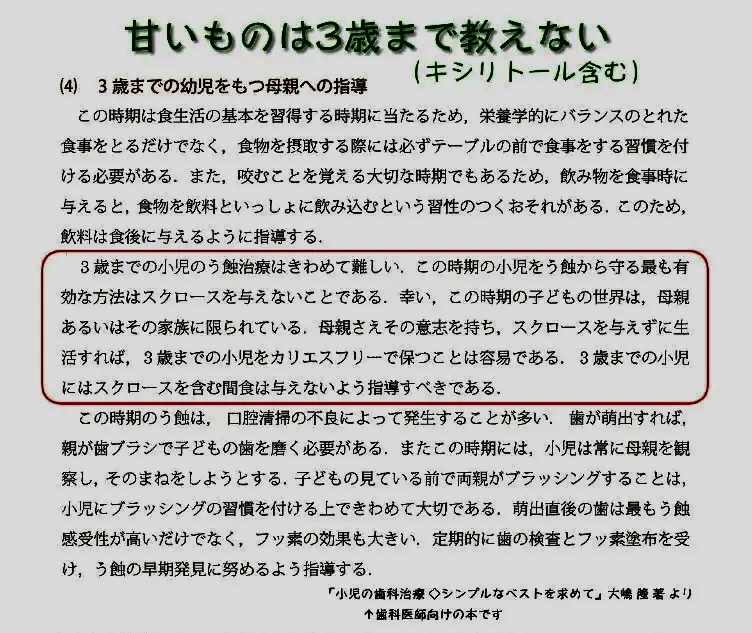

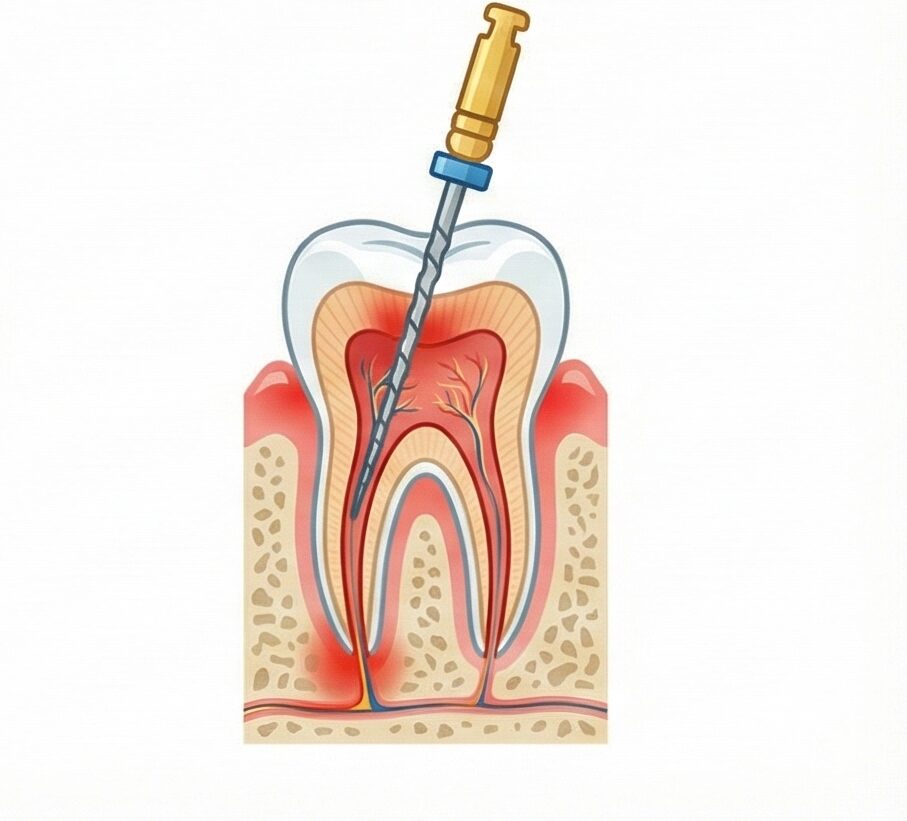

むし歯になる方は、この順番で歯を失っていきます。

お孫さんが、将来辛い思いをしないように甘いおやつを与えることはお控え下さるよう重ねてお願い申し上げます。

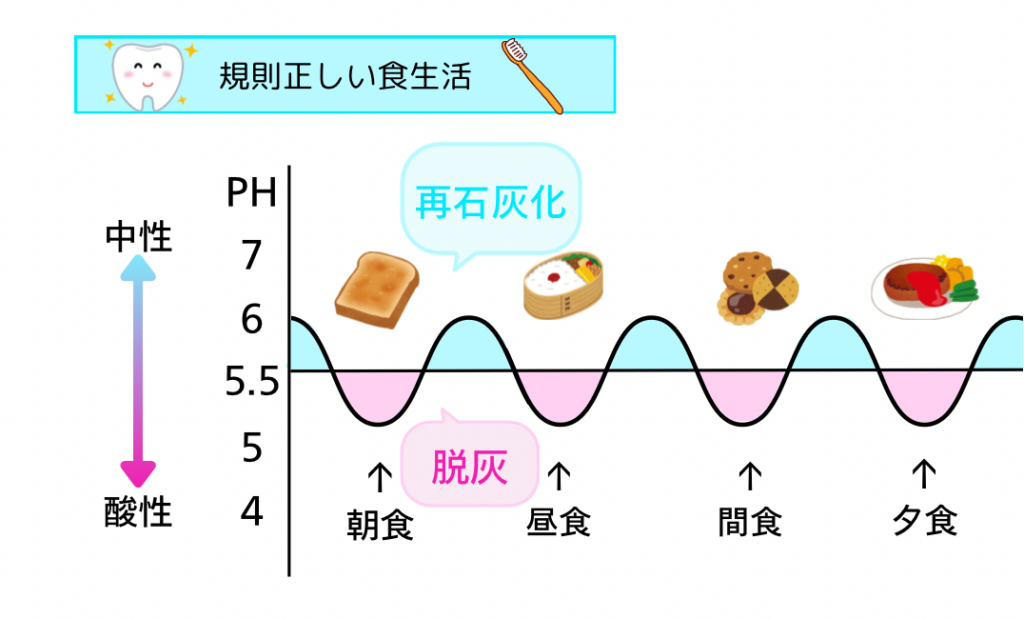

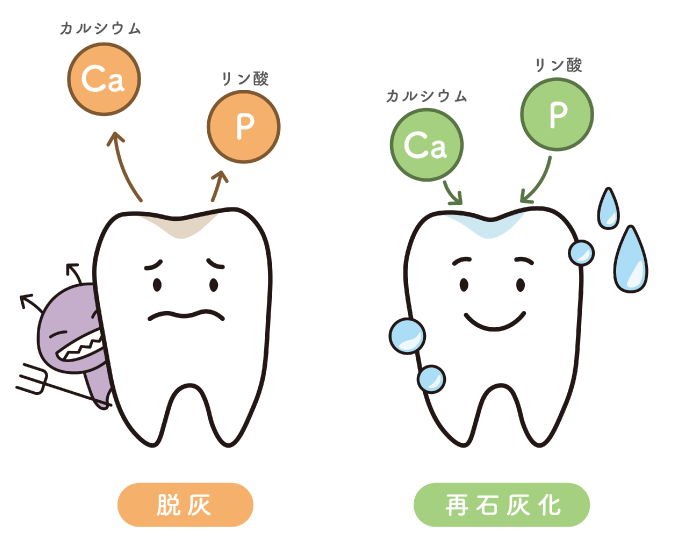

再石灰化の時間を長くとることが大切

【第2の鍵】 高濃度フッ素|歯を内側から強くする方法

現場での印象ですが、ここ10年くらいでお子様のむし歯が激減した最大の理由はフッ素だと思います。

1995年の開院以来、当院では「浅いむし歯をすぐに削るのではなく、まずはさまざまな濃度のフッ素を使い分けて経過を観察する」ことを基本方針としています。

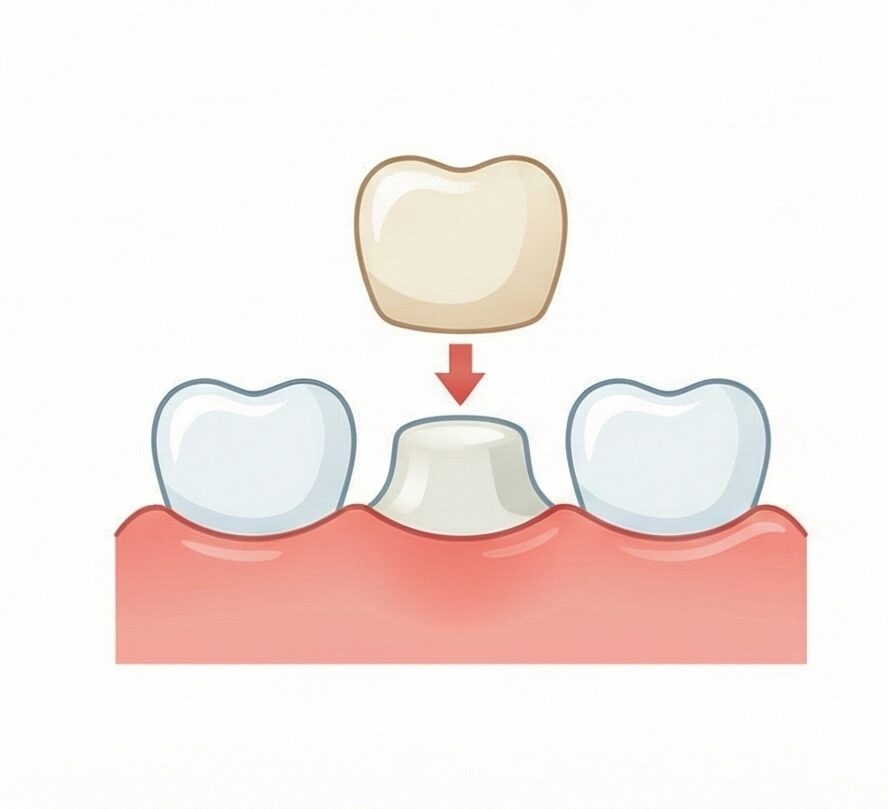

詰め物を繰り返すと、どうしても健康な歯の部分も削ることになり、結果として歯の質が年々少なくなってしまいます。

だからこそ、「フッ素で歯質を強化し、むし歯が浅い段階では安易に詰め物をしないこと」が大切だと考えています。

2023年度には4つの学会がフッ素入り歯磨きの使用を推奨しています。▶

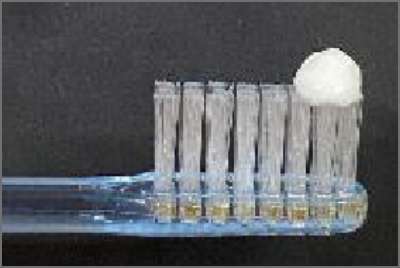

下に学会から推奨された利用方法の要点を転載します。

| 年齢 | 使用量(※1) | フッ化物濃度(※2) | 使用方法 |

|---|---|---|---|

| 歯が生えて から2歳 |

米粒程度 (1〜2mm程度)  |

900〜1000ppmF | ・フッ化物配合歯磨剤を利用した歯みがきを、就寝前を含め1日2回行う。 ・900~1000 ppmFの歯磨剤をごく少量使用する。歯みがきの後にティッシュなどで歯磨剤を軽く拭き取ってもよい。 ・歯磨剤は子どもの手が届かない所に保管する。 ・歯みがきについて歯科医師等の指導を受ける。 |

| 3~5歳 | グリーンピース程度 (5mm程度)  |

900〜1000ppmF | ・フッ化物配合歯磨剤を利用した歯みがきを、就寝前を含め1日2回行う。 ・歯みがきの後は、歯磨剤を軽くはき出す。うがいをする場合は少量の水で1回のみとする。 ・こどもが歯ブラシに適切な量の歯磨剤をつけられない場合は、保護者が歯磨剤をつける。 |

| 6歳~成人 (高齢者を含む) |

歯ブラシ全体 (1.5cm〜2cm程度)  |

1400~1500 ppmF | ・フッ化物配合歯磨剤を利用した歯みがきを、就寝前を含め1日2回行う。 ・歯みがきの後は、歯磨剤を軽くはき出す。うがいをする場合は少量の水で1回のみとする。 ・チタン製歯科材料(インプラントなど)が使用されていても、自分の歯がある場合はフッ化物配合歯磨剤を使用する。 |

・乳歯が生え始めたら、ガーゼやコットンを使っておロのケアの練習を始める。歯ブラシに慣れてきたら、歯ブラシを用いた保護者による歯みがきを開始する。

・水道水フロリデーションなどのフッ化物全身応用が利用できない日本では、歯磨剤に加えフッ化物洗口やフッ化物歯面塗布の組合せも重要である。

※1:写真の歯ブラシの植毛部の長さは約2cmである。

※2:歯科医師の指示によりう蝕のリスクが高いこどもに対して、1,000ppmFを超える高濃度のフッ化物配合歯磨剤を使用することもある。

【第3の鍵】プロのチェックで見逃さない“初期むし歯”

むし歯になりやすいかどうかは、人によって異なります。

また、同じ人でも時期や生活習慣によって変わってきます。

そのため、「黒くなっていたらすぐに削る」といった一律の対応は、正しいとは言えません。

昔は学校検診に要観察歯がなかったので必要のない歯まで削りになっていました。

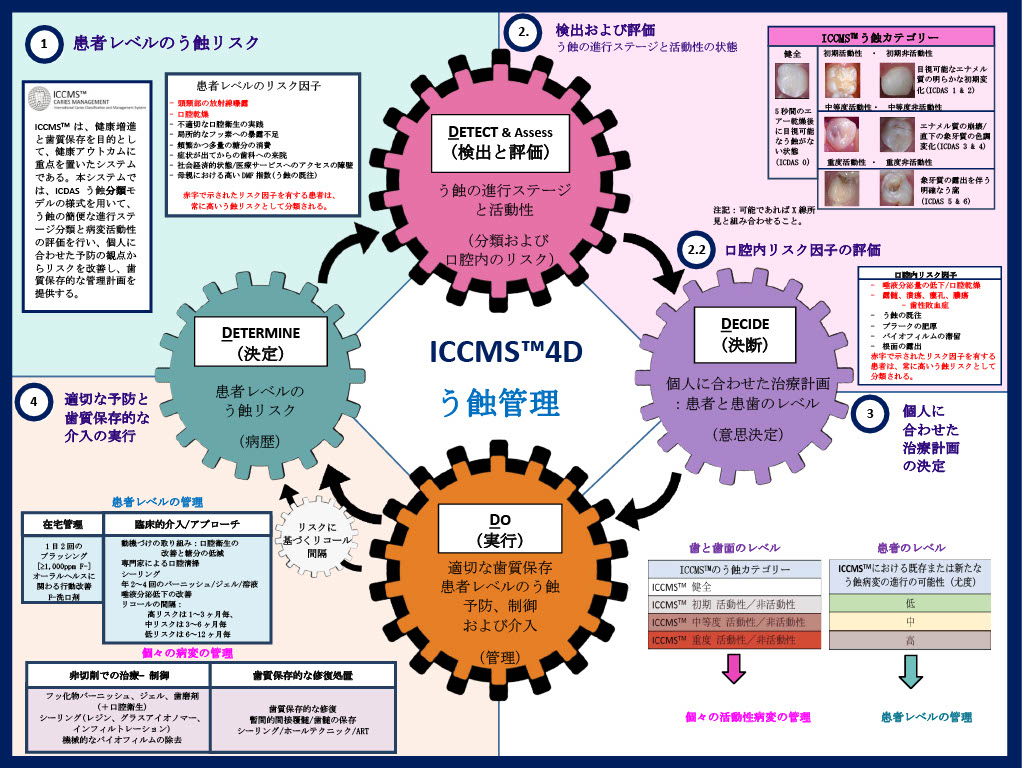

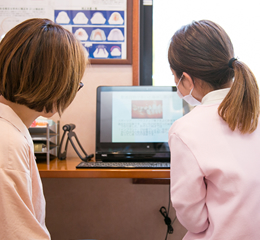

当院の診断はICDASという国際基準で行っています。

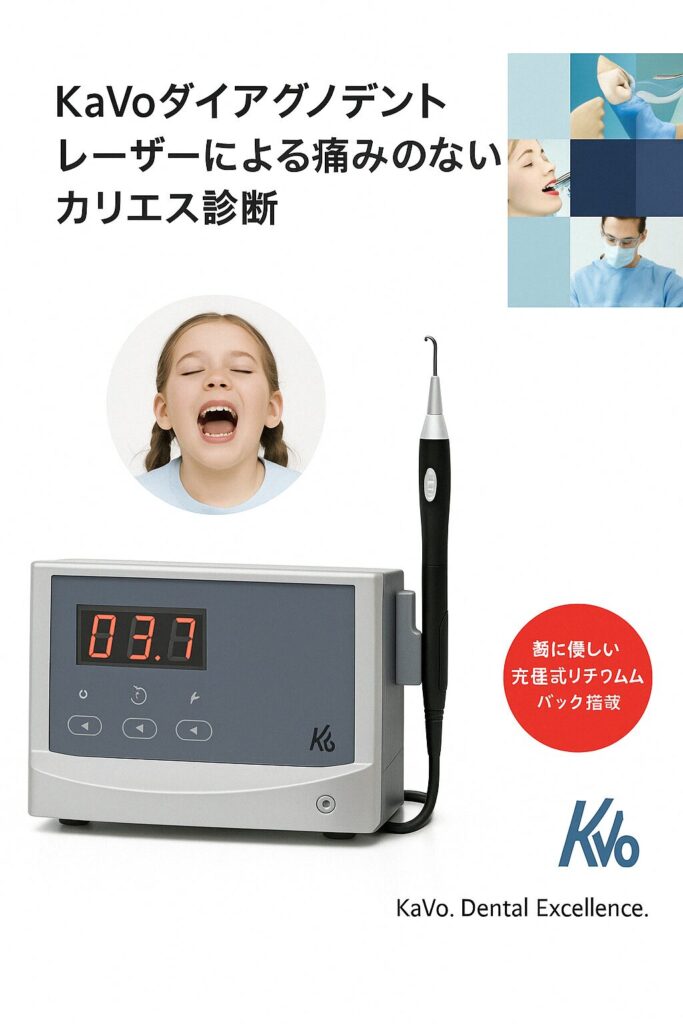

年に数回受診していただき、下のようなデジタル機器を用いて長年蓄積してきたデータを元に判断し、勘に頼らない診療を心がけています。

しかし、むし歯が進行してしまった場合は、歯を削る治療が必要になることもあります。

むし歯のない子を育てるために

砂糖への依存を防ぎ、適切に高濃度フッ素を使えば、むし歯になりやすいお子様を除いて、多くのケースでむし歯はほぼ発生しなくなると考えています。

そのためにも、ぜひ2歳頃から当院に通っていただき、予防の習慣を親子で一緒に身につけていただきたいと願っています。

通院・治療編|子どもが怖がらない歯科の工夫とは?

当院の治療方針|安心・確実・成長に合わせた対応

★「遅くとも2歳くらいからお越しいただき、できるだけ削らない治療を行う」=これが開業当初からの理想です。

★健康で幸せな人生を過ごすためには、80歳で20本以上の歯を残すことが大切だと言われています。

口の中は細菌が多く、高温多湿の環境の上に、咬むときには、体重と同じだけの力が歯にかかります。

こういう厳しい条件の中で80年以上歯を長持ちさせるには、どうしたら良いでしょう?

被せ物や詰め物は劣化や摩耗は避けられません。

「生えてきた歯を強化し、できるだけ歯に詰め物や被せ物をしない」事が重要です。

そのためには、まず3歳未満で甘い物好きになっていないことが前提です。

★低年齢のお子様については、平日の午前中、ゆったりとした雰囲気での受診をおすすめします。(午後は疲れてしまっていたり、眠くなることが多いです。)

ライフスタイルを見直すことで、歯の再石灰化が期待できます。再石灰化が起これば、削らずに済む歯が増えていきます。

当院では、軽度のむし歯であれば自分の力で治せるよう、食習慣や生活習慣の改善について丁寧にサポートしています。

現在の当歯科の患者様は、むし歯が軽度以下の方が多いです。

★正しいライフスタイルを早くから身につけ、フッ素で歯を強化し、健康な永久歯を育成した患者様が当院には数多くおられます。

★こむら小児歯科・矯正歯科は、予防中心の小児歯科・矯正歯科なので、まずはライフスタイルについての指導の後、 軽度のむし歯は削らずに経過観察します。▶

「診察で泣いてしまったら?」→「無理に治療しません。徐々に慣れてもらいます」

★「お子様の成長に合わせた治療を」という方針です。治療の苦手な、お子様は、進行抑制剤でむし歯の進行を遅らせながら慣れて頂き、必要に応じて削って治療という流れです。

日本の小児歯科ガイドラインに準じた正しい治療

★ ガイドライン ▶に基づいて、長い目で見てお子様の永久歯の健康を考えてご説明・ご指導いたします。

日本学校歯科医会も 「この程度のむし歯はいきなり削るのではなく、まずは観察して下さい」▶というスタンスです。

★昭和の時代は「歯が黒い部分はとにかく削って白くする」のが歯科界の常識でしたが、今はできるだけ削らないミニマムインターベーション(最小限の介入)が当たり前になりました。

当院は1995年から 要観察歯(CO)は削らず、生活習慣を見直し、再石灰化によるむし歯の改善を目指してきました。

小児歯科から保護者へのご提案|後悔しないために

学校検診だけでは見落とす!歯科医院の視点から補足を

- 🏫「学校でむし歯ないって言われたけど…」

- 🦷「初期むし歯は見逃されやすいんです」

日本の乳幼児のむし歯は、なぜ減ったのか?近年、日本の乳幼児のむし歯は大きく減少しています。さまざまな要因が考えられますが、なかでも大きな要因は、保護者が高濃度フッ素入り歯みがき粉を使って仕上げ磨きをする習慣が定着したことだと考えています。

逆に言えば、1500ppmという高濃度のフッ素で歯を磨いていても、むし歯になるのであれば、かなりのハイリスクの患者様であるということになります。

「むし歯=生活習慣病」です。むし歯の発症や予後には、さまざまな要因が影響していますが、それらの要因は、

○むし歯になりやすい体質(唾液の緩衝能等)、歯質などの「遺伝要因」

○むし歯菌や有害物質、ストレス要因などの「外部環境要因」

○食習慣などの「生活習慣要因」

の3つに分けることができます。

私の印象としては、外部環境や生活習慣(約7割) は改善が可能ですが、遺伝要因(約3割)は変えることができません。

そのため、むし歯のリスクが高いお子様には、通常のケアだけでは十分な予防が難しい場合があります。

そうしたケースでは、より専門的な診断と管理が可能な大学病院での受診をおすすめしています。

【ご案内】当院で対応できない症例について

①「非常にむし歯ができやすい患者様」

②「むし歯の進行が早い患者様」

③「歯が大きくなってから初めて来られた患者様」の場合、当歯科のやり方では対処できません。

以前は阪大から、歯の神経の処置が上手な先生を当院に招いて治療をお願いしていましたが、数年前から、550m西(徒歩7分)にあるクラガノ歯科 ▶さんに移動されました。それ以降、重度のむし歯のお子さんはクラガノ歯科さん、あるいは、ビーバー小児歯科さん ▶、すぎもと歯科さん ▶に依頼しています。

私たちは、お子さま一人ひとりの症状に合わせ、「最も得意な先生」にお任せすることが、最善の結果につながると信じています。